Juan Pablo Ávila Espitia1

El presente artículo da cuenta de la ruta metodológica del proyecto Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana. Este trabajo hizo parte de un proyecto de investigación institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, desarrollado en el año 2022. Dicho proyecto buscó analizar el impacto de las relaciones del poder y el tener en el modelo neoliberal, y cómo este ha venido transgrediendo el derecho a la vida, generando diversas desigualdades sociales. Para ello, se trabajó con cinco acciones colectivas de la ciudad de Bogotá, rescatando su pertinencia y sus aportes a la cultura popular: la Cuadrilla Murguera Bogotana, la Escuela de Arte El Círculo Hip Hop, la Banda Rap Core Periferia, el Laboratorio Hip Hop y La Bocanegra Circo. Estos colectivos, conformados principalmente por jóvenes, han venido generando procesos de resistencia frente a los impactos del modelo neoliberal y las llamadas políticas de la muerte.

En este marco, el presente artículo se centra en la experiencia vivida con una de esas acciones colectivas: la Batucada Batukilelé. Esta iniciativa ha desarrollado un proceso de resistencia y memoria a través de los usos del arte, orientados a la movilización social y a la transformación de la vida de sus integrantes, así como de la comunidad, mediante los lazos comunitarios que se han venido tejiendo a partir de su participación social.

En este proceso, las acciones colectivas que se han llevado a cabo en el marco del proyecto son la respuesta digna de las comunidades a los impactos y efectos del modelo dominante neoliberal del capitalismo global que se viene gestando en las últimas décadas. El trabajo educativo y comunitario se ha centrado en la memoria; la cual se entiende en este marco de trabajo como una expresión de resistencia y prácticas de defensa de la vida en los territorios.

Las muertes de jóvenes, mujeres y hombres en Colombia no son muertes naturales. En realidad, se trata de feminicidios y homicidios provocados por bandas criminales de micro y narcotráfico en los barrios, por prejuicios que fomentan las violencias policiales, paramilitares y delincuenciales, sustentadas en valoraciones de doble moral. Se mata a lxs jóvenes por ser, supuestamente, drogadictos, delincuentes, putas o revoltosos. Estas realidades tan desesperanzadoras están enmarcadas en las relaciones del poder y del tener. Estos dos elementos constituyen una suerte de urdimbre que reproducen las desigualdades sociales de género, clase, raza y etnia, entre otros. Dinámica que se evidencia en las instituciones de la familia, la educación, correccionales, cárceles, hospitales, etc. Así, estas relaciones viven en lo social a través de la microfísica del poder: el cuerpo y la vida son reducidos a objetos de venta.

En este mismo sentido, los abusos de poder de la fuerza pública, los delitos y el reclutamiento de mujeres y hombres por grupos paramilitares que se instauran en las zonas urbanas por medio de grupos de empresas, multinacionales o negocios, contratan a jóvenes para introducirlos a dinámicas propias de una guerra, con enfrentamientos armados y otras actividades que transgreden el derecho a la vida. Estas dinámicas están marcando otras desigualdades sociales, como la ineficacia de los sistemas de salud donde se decide quién vive y quién muere.

Como respuesta a las prácticas de necropolítica o políticas de la muerte y el brutalismo que estamos viviendo como sociedad, las acciones colectivas que ha llevado a cabo la Batucada Batukilelé hacen parte de las formas de resistencia y memoria para defender la vida con respuestas dignas, por el respeto a los derechos y las libertades. Estas prácticas están enmarcadas en la praxis que han producido en diversos contextos de la cultura popular y que han desempeñado una función educativa en esta, con los usos del arte.

La ruta metodológica para conocer a la Batucada Batukilelé

La Batucada Batukilelé está compuesta por jóvenes de la localidad de Bosa, algunos y algunas de sus integrantes son estudiantes activos de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta nació aproximadamente en el año 2019 por medio de diferentes expresiones artísticas que emergieron en diferentes movilizaciones sociales. Dentro de sus apuestas como acción colectiva está el uso político del tambor para movilizar a las personas y hacerlas consientes de las injusticias que vivimos como sociedad.

La Batucada es un proceso juvenil que ha logrado sacar a muchos jóvenes de la localidad de Bosa de distintas problemáticas propias del sector (consumo, bandas de microtráfico, robo, etc.), haciendo procesos pedagógicos por medio del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana. Se trata de una acción colectiva que ha venido tejiendo propuestas educativas para responder dignamente a las problemáticas sociales y coyunturales del país.

La ruta metodológica planteada para todas las acciones colectivas fue: observación participante, círculos de estudio y trabajo pedagógico y narrativas radiales. Esta investigación tuvo un diseño metodológico que está orientado en la perspectiva cualitativa de la investigación en educación:

Pretendiendo ser un ejercicio que identifica y caracteriza las concepciones y las prácticas políticas y pedagógicas con las cuales cinco acciones colectivas de la cultura popular en Bogotá hacen usos del arte para la movilización social y la transformación de las formas de vida cotidiana. (Molina Arboleda y Palacios, 2021, p. 42)

Esta perspectiva, en la cual les maestres que nos estamos formando ponemos énfasis en nuestros distintos procesos investigativos a lo largo de las prácticas pedagógicas investigativas y comunitarias, le apuesta a lo subjetivo y lo vivencial. Al mismo tiempo, considera cómo la interacción entre los sujetos de la investigación permite comprender las circunstancias que rodean las acciones colectivas de la cultura popular con las que se hace trabajo educativo comunitario. Este tipo de investigación nos permite hacer interpretación crítica por medio de las narrativas, acercándonos y entendiendo la dimensión de lo humano (personal, colectivo, comunitario). Entendemos que investigar con el enfoque cualitativo requiere, desde las historias propias de las acciones colectivas, escuchar los relatos y darles vida para comprender su forma de sentir y pensar. Luego llevamos a cabo una interpretación de dichos elementos para darles un sentido pedagógico. Una de las primeras rutas fue la observación participante de sus presentaciones y ensayos, donde se pudo visibilizar diferentes estrategias educativas que usaban para darle un sentido político y pedagógico a su acción colectiva:

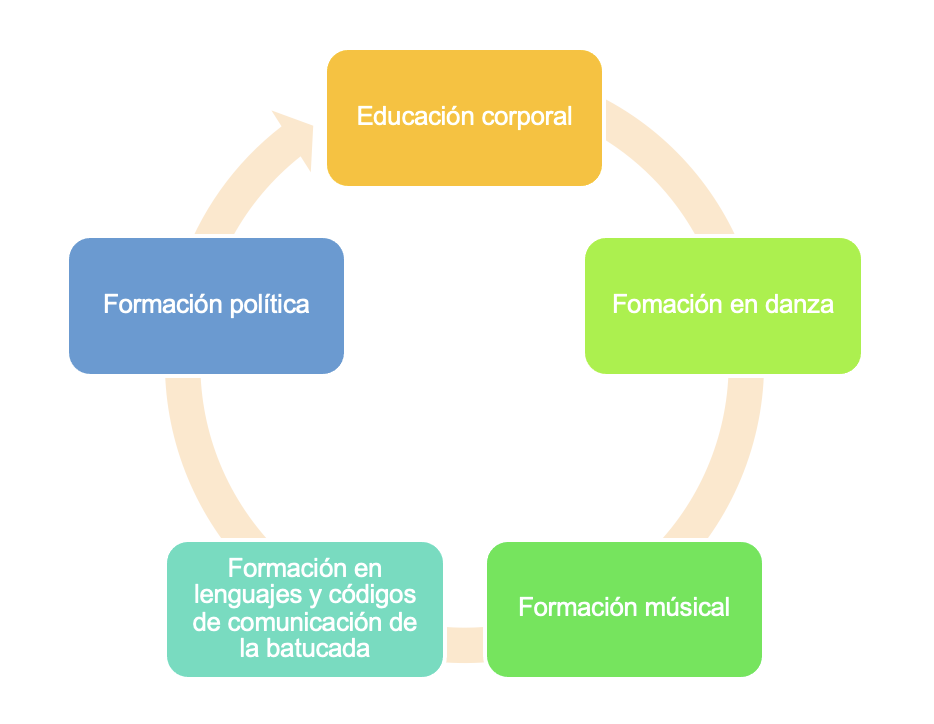

Figura 1 Estrategias educativas de los ensayos de la Batucada Batukilelé

Nota. Estrategias educativas de los ensayos de la Batucada Batukilelé.

Fuente: elaboración propia.

En cada observación participante llevábamos una rejilla de análisis que nos permitiera constatar la información con nuestras categorías de análisis: Movilización social, usos del arte y formas de vida cotidiana. Observamos a través de todos nuestros sentidos cómo viven, cómo piensan y cómo repiensan desde los espacios de ensayo los usos del arte y movilizan socialmente desde lo que hacen.

En los ensayos de la banda se podía observar la exigencia física y de concentración entre todos los integrantes. Emergían prácticas de cuidado que mostraban toda una organización para estar pendiente del otrx. Asimismo, sus ejercicios denotaban sensibilidad, armonía y respeto. Los errores eran utilizados como una posibilidad de aprendizaje y, de esta manera, se aprende en conjunto; esto es, lo que ellxs mismos denominan el poder de la amistad. Cada ensayo estaba destinado a preparar alguna presentación en entornos comunitarios, como marchas, presentaciones en parques o eventos de la localidad, y se hacía siempre énfasis en el cuidado.

Figura 2 Ensayo general de la Batucada.

Nota. Ensayo general de la Batucada en el ADICO en la localidad de Bosa.

Fuente: Registro fotográfico proyecto DSI 595-22.

Construyendo los aportes de la educación comunitaria, la profesora Pilar Cuevas (2017), en su artículo Decolonizar la educación popular resignificar la comunidad, nos habla de los sujetos políticos con cuerpo, y ya que desde la Educación Popular se ha visto el sujeto político sin cuerpo, la autora propone que este se configura históricamente desde su corporeidad. Así, se conciben “nuevas prácticas de educación popular, al cuerpo como lugar epistémico, político, cultural y estético” (p. 25).

La autora nos menciona a la profesora Judith Bautista2, que a su vez trabajó con ella en la investigación Memoria colectiva, corporalidad y autocuidado: rutas para una pedagogía decolonial, el interés peculiar fue:

Poner en diálogo la dimensión del cuerpo con las estructuras de dominación, con los discursos de poder que llevaron a la configuración de subjetividades, las cuales, haciendo parte de una matriz moderno-colonial, incorporaron como referentes fundamentales el discurso racial, de género, sexual y de clase. (Cuevas Marín, 2017, p. 25)

Desde esta visión se crearon rutas pedagógicas que ayudaron a reforzar prácticas de autocuidado y co-cuidado en clave decolonial, que buscaban transformar “marcas profundas que operan como huellas de la experiencia colonial inscritas en la memoria corporal” (Cuevas Marín, 2017, pp. 25-26), desde allí se refuerza el interés por conceptualizar el cuerpo en su dimensión histórica, social y cultural.

Estos jóvenes vienen desarrollando toda una propuesta de educación corporal que permite la apropiación y resignificación de su propio cuerpo, fomentando la consciencia corporal para también comprender cómo se mueve el otro. Por lo tanto, afirman que este tipo de consciencia genera un cuerpo grande, es decir, un cuerpo colectivo. Este tipo de iniciativas educativas nos permite problematizar el papel de las “otras educaciones” que emergen de procesos comunitarios y que son invisibilizados por la academia. Especialmente en las observaciones participantes durante las movilizaciones sociales, pudimos observar cómo su puesta en escena movilizaba a la gente y cómo su Batucada organizaba y lideraba toda una marcha. Fue en estos momentos cuando encontramos que: “lo popular y su cultura aparecían como un espacio puro e incontaminado por la ideología dominante, donde se lleva a cabo la idea de una utopía o nueva sociedad, acompañado de una nueva cultura” (Santa Cruz, 2005, p. 105).

Figura 3 Conmemoración del 28A.

Nota. Preparación para la marcha de conmemoración del 28A.

Fuente: Registro fotográfico proyecto DSI 595-22.

Los círculos de estudio y de trabajo pedagógico propuestos por la profesora Francy Elena Molina Arboleda (2021)3, aportaron a la metodología de la investigación del presente proyecto, y responden a una recontextualización de los círculos de cultura propuestos por Paulo Freire, que dan cuenta de la metodología del diálogo de saberes.

Los círculos están propuestos en tres momentos, “la descripción e interpretación de las problemáticas de los contextos escolares, culturales y sociales; lecturas críticas de estas realidades y debates entre educadores(as) problematizándolas a través de tertulias dialógicas” (Molina Arboleda, 2021, p. 285).

Figura 4 Primer círculo de estudio y trabajo pedagógico con la Batucada Batukilelé.

Nota. Primer círculo de estudio y trabajo pedagógico con la Batucada Batukilelé.

Fuente: Registro fotográfico proyecto DSI 595-22.

En los tres momentos del círculo estos no se dan de forma lineal sino en espiral. Se recogió información sobre ¿cómo viven?, ¿cómo se piensan?, ¿cómo sienten?, ¿qué les preocupa?, ¿qué escuchan?, ¿qué entienden?, ¿qué se preguntan?… lxs jóvenes sobre el problema de investigación en su territorio. En los círculos escuchamos los testimonios de las acciones colectivas sobre las vivencias y sentidos sobre el problema de investigación y dificultades de la sociedad.

Se recoge información con las narrativas anteriores en el ejercicio de darle sentido político, pedagógico, cultural a los contextos, preguntándonos y generando narrativas sobre las causas directas e indirectas del problema de investigación, ¿por qué se producen?, ¿cuáles son los hechos que las producen?, ¿cómo afectan estos problemas a los niños(as), jóvenes mujeres y adultos de las acciones colectivas, a los padres, madres y a la comunidad entorno de las acciones colectivas?

Por último, se recoge información sobre las acciones formativas, educativas, prácticas pedagógicas y políticas que tienen como propuesta de solución los usos del arte para hacer movilización social y transformar formas de vida cotidiana.Estos 3 momentos se tejen de la siguiente forma:

- Momento de relacionamiento entre las personas: Aquí es importante iniciar con los momentos de afecto que se plantean desde la pedagogía crítica latinoamericana, esto nos permite conectarnos con el otrx y tejer afectos que signifiquen la apertura para el diálogo4. Pero al mismo tiempo significa que en el círculo se problematicen las preguntas, es decir, este primer momento da paso a la apertura de la concientización y pensamiento crítico.

- Sentido político y pedagógico de los contextos culturales: En este momento, desde las narrativas de lxs integrantes de las acciones colectivas, se hace la relación con el problema de la investigación. Siendo un espiral, los tres momentos están en un constante diálogo, y permiten tejer una lectura crítica de la realidad, lxs integrantes hacen análisis de coyuntura, en este caso, toman situaciones coyunturales como el paro nacional y hacen un análisis para mostrar sus luchas, sus vivencias, la situación política, social y económica del país y todo desde las narrativas de ellos/as/es.

- Tertulia dialógica y toma de conciencia: Aquí se logra un proceso de concientización, se dan soluciones, salidas a esas problemáticas; en este momento salen las alternativas desde prácticas políticas y pedagógicas con las que comprenden las realidades y se entienden. Se ve clara la propuesta político-pedagógica de las acciones colectivas y cómo vienen haciendo resistencia con prácticas de memoria y dignidad con sus apuestas artísticas, al mismo tiempo se fue identificando el objeto de estudio que es “indagar sobre las praxis que han producido comunidades en diversos contextos de la cultura popular y que han desempeñado una función educativa en esta, con los usos del arte”.

Figura 5 Segundo círculo de estudio y trabajo pedagógico con la Batucada Batukilelé.

Nota. Segundo círculo de estudio y trabajo pedagógico con la Batucada Batukilelé.

Fuente: Registro fotográfico proyecto DSI 595-22.

Con la acción colectiva Batucada Batukilelé realizamos dos círculos de estudio y trabajo pedagógico. Estos nos brindaron información valiosa para abordar nuestro problema de investigación. En el primer círculo de estudio y trabajo pedagógico pudimos conocerlos a fondo, y una de estas muestras fueron sus nombres artísticos. En ellos descubrimos su trayectoria de vida, un proceso autobiográfico que refleja cómo se han venido construyendo y deconstruyendo, los aportes de la batucada en ellxs y su implicación social en esta acción colectiva. En estos relatos evidenciamos que muchos de sus nombres están anclados a la cosmogonía africana, como “Changó”, proveniente del caribe colombiano, dios de la tormenta, a quien se le realizaban rituales y bailes con los lenguajes del tambor. Otros nombres se han venido construyendo desde sus experiencias comunitarias y populares, las cuales enriquecen y se vinculan al proceso colectivo Batukilelé.

Toda esta reconfiguración del origen del tambor, su conocimiento africano, conecta con lo que Mbembe (2022) afirma en relación con los objetos africanos y su identidad, a través de los rituales, de las ceremonias y de esas relaciones de reciprocidad que operaban la atribución de subjetividad a todo objeto inanimado. El mundo en el que los objetos africanos eran portadores[NU1] de memoria y saberes ancestrales y cuya epifanía celebraban a través de la pluralidad de sus formas se ha perdido. Estos objetos eran vehículos de energía y movimiento, formaban parte de la vida: física, psíquica, energética de la comunidad (pp. 183-184).

Respecto a la experiencia en los círculos de estudio y trabajo pedagógico, se pudo identificar la falta de oportunidades a las que ellxs como acción colectiva y jóvenes de la clase popular están sometidos. Por ejemplo, sus ensayos los hacían en parques, donde eran víctimas de estigmatizaciones por el hecho de ser jóvenes, eran tildados de drogadictos, también eran víctimas del hostigamiento, fueron asaltados más de cinco veces con armas de fuego; jóvenes que con sus baldes simplemente quieren hacer arte, pero están sometidos a la persecución y los estereotipos sociales en donde se quiere silenciar la cultura, la vida y acabar con las corporalidades.

Esta vivencia la podemos relacionar con lo que Mbembe (2022) llama –—brutalismo—, el problema de la restitución forma parte de los problemas de ofuscación utilizadas por los que están convencidos en la guerra, el vencedor siempre tiene razón y el pillaje es su recompensa. Quien es el vencido siempre está equivocado, tiene que pedir perdón por su vida y no existe ningún tipo de derecho de justicia para el que cae en la noción de derrotado: “la fuerza es la que crea el derecho, y no hay fuerza del derecho que no derive del poder de los vencedores” (Mbembe, 2022, p. 178).

Con esta concepción de derecho, Mbembe (2022) afirma:

Con el pretexto de que la ley y el derecho son autónomos y no necesitan suplementos, se acaba separando al derecho de toda obligación de justicia. Su función ya no es servir a la justicia, sino sacralizar las relaciones de fuerza existentes. (p. 178)En la concepción de derecho, Mbembe (2022) se acerca a las realidades que se derivan del sistema dominante neoliberal, y es que al ser tan notorias las desigualdades sociales en los sectores populares, se transgrede el derecho a la vida, por esto, la fuerza de los vencedores, quienes tienen acceso, se inscriben en relaciones del poder y del tener,dándole poder a unas personas sobre otras para que le quiten la vida a los derrotados, quienes finalmente se ven afectados por los imaginarios de superioridad. De este modo, la Batucada Batukilelé trata de vencer la dominación para resignificar la libertad unida con el arte y constantemente pensar en nuevos mundos posibles. Por lo tanto: “la lucha por la liberación es, ante todo, un acto cultural” (Cabral, 1987, p. 66).

Los estereotipos sociales que se enmarcan en las ideas capitalistas –—sexistas, racistas, clasistas, xenofóbicos, patriarcales–— han hecho que muchos de los integrantes hombres de la batucada sean atravesados por distintas violencias debido a su forma de expresarse. Por ejemplo, por tener el cabello largo, usar aretes o pintarse la cara5, reciben comentarios como: “parece un ladrón”. Ellos mismos afirman que son víctimas de estigmatización por querer verse diferentes, pero también entienden que el arte, en sus distintas formas de enunciarse, transforma tanto lo espiritual como lo físico. Dentro de lo físico, enuncian el cuerpo como un territorio de vida, de encuentros y desencuentros: “la configuración de lo popular como un espacio de resistencia a la dominación permita, por un lado, la vida de la afirmación de una cultura política autónoma, y, enfrentar las visiones que ocultaban los mecanismos de la dominación” (Santa Cruz, 2005, p. 106).

La Batucada también ha sido víctima de la violencia policial en su trayecto de vida y experiencias dentro de la acción colectiva. Esto se debe a que, mediante los usos del arte, realizan movilización social; su acción está presente en las coyunturas nacionales, como los paros, donde anuncian y denuncian las problemáticas que vivimos como sociedad. Sin embargo, han tenido que vivir el brutalismo y la barbarie de estos sistemas de poder. En consecuencia, como afirma Mbembe (2022), el capitalismo necesita la violencia organizada, la violencia de Estado y otras formas de violencia: “necesita olvido, o, mejor dicho, recuerdo selectivo de sus crimines” (p. 152). La guerra se convierte en una de las formas de la fuerza destructiva necesarias para consolidar mercados y circuitos financieros.

Sin embargo, en las salidas que proponen está la educación emocional, porque se reconocen como seres sentipensantes. Asimismo, crean rutas de cuidado dentro de sus encuentros. Algo que como investigadores nos llamó la atención fue su constante afirmación de “no guardamos rencor”. Entienden que el daño atraviesa sus corporalidades, pero también saben que el odio no puede tejer la esperanza. Según ellxs, el odio se puede canalizar de otras formas. Por ejemplo, en sus prácticas y sus ensayos, donde pudimos observar cómo la educación corporal, el cuidado y el auto-cuidado, junto con los usos del arte, permiten crear nuevas maneras de contrarrestar el brutalismo de la sociedad y transformar el dolor. Mbembe (2022) menciona a Ernst Bloch, y plantea los siguientes cuestionamientos frente a sus postulados:

¿Qué clase de tela se esforzó en tejer Bloch, si no es la de la esperanza y, a fin de cuentas, la de la fe, la fe sometida a la prueba de esperanza y la esperanza sometida a la prueba de la fe? (p. 141)

Siguiendo la idea del autor, citando a Bloch, la esperanza está “anclada en el instinto humano de la felicidad”. La esperanza se cultiva, exige trabajo, y motiva a los seres humanos. Bloch se opone al temor y el miedo, y el pesimismo. El pesimismo absoluto es propio de las personas que afirman que no vale la pena hacer nada, mediados por la mediocridad, el letargo y que el mundo siempre será un sepulcro. Entrando a profundizar, la falta de esperanza en el mundo está dada por la falta de fe (2020, p.142). Es por esto por lo que esta acción colectiva se teje de sueños y esperanzas para construir una mejor sociedad, que reclama dignamente las injusticias del Estado.

Finalmente, las narrativas radiales nos dieron pistas para abordar otros elementos y categorías o, como dice Palacios Ureta (2018) un “viaje sentipensante, sonoro y visual por nuestra memoria, que llenará de colores y algarabías nuestros saberes y nuestras prácticas, desvistiéndonos, de los ropajes uniformes y las actitudes silenciosas de la colonialidad que unifica y disciplina” (p. 40). Esta estrategia metodológica nos permitió recoger información de cada acción colectiva utilizando:

[…] la dimensión política y pedagógica de la radio para recuperar los saberes, reconstruir la memoria, negociar culturalmente y así, confluir en las relaciones dialogadas, plasmadas en producciones radiales colaborativas. De esta manera las experiencias colectivas del estudio comparten lo que saben, piensan y sueñan sobre los usos del arte para transformar sus formas de vida cotidiana y hacer movilización social construyendo sus historias, relatos y narrativas de vida contados en primera voz. (Universidad Pedagógica Nacional, s.f.)

Dentro de estas narrativas radiales, la Batucada nos contaba cómo ha experimentado un desarrollo particular mediante la autogestión de sus miembros, basándose en la lógica del compromiso y la participación en lugar de las lógicas de ganancia o lucro. Impulsan lo grupal, la unión, el anhelo de compartir, experimentar emociones, brindar apoyo y crear procesos de cambio.

A través de varias acciones estimulantes, como pitos, silbidos, danza, humos de colores, movimientos y consignas de lucha, la Batucada capta el interés, fomenta la participación y potencia el entusiasmo y la dedicación conjunta, creando un clima de unidad y solidaridad entre los asistentes. De esta manera, orienta el cuidado y la atención colectiva hacia la percepción de unidad en el contexto de la protesta social. Muchos de los jóvenes que actualmente forman parte de la Batucada se aproximaron a ella en sus lugares de movilización social (muerte de Dilan Cruz, trabajo popular en el Portal de la Resistencia, pérdidas de amigos cercanos), creando interrogantes y cuestionamientos acerca del ser joven y de cómo lograr una incidencia política para el cambio por medio de manifestaciones artísticas no tradicionales. Por lo tanto, la educación comunitaria, con sus métodos de convocatoria, participación y sus propósitos de transformación, tiene un impacto significativo en esa acción colectiva. Esto se evidencia en sus prácticas en el contexto de las pedagogías de creación colectiva, donde sus miembros colaboran en la elaboración de las agendas y coreografías. Cada instante de la coreografía muestra una intención educativa que busca movilizar, de diferentes formas, a los participantes o asistentes.

Figura 6 V Encuentro de Educaciones Populares.

Nota. Batucada Batukilelé en el V Encuentro de Educaciones Populares en la UPN.

Fuente: Registro fotográfico proyecto DSI 595-22.

Tejiendo apuestas educativas comunitarias

Para terminar este artículo quiero situar algunas reflexiones que emergieron en el mismo proceso de investigación y que me interpelaron como educador comunitario en formación y monitor de investigación de este proyecto:

- El objeto de estudio de la investigación: “Indagar la praxis que han producido comunidades en diversos contextos de la cultura popular y que han desempeñado una función educativa en esta, con los usos del arte”, nos mostró cómo las acciones colectivas, y específicamente la Batucada Batukilelé, contaban con maestros y maestras en formación. Esto evidenció el interés que tienen futuros educadores y educadoras en la transformación de vidas cotidianas por medio de la organización y movilización social. Por esta razón, en la ruta metodológica emergieron lo que podríamos denominar “otras educaciones y pedagogías”, que están siendo conceptualizadas por jóvenes de la cultura popular.

- Es de especial interés cómo lxs jóvenes de la cultura popular vienen haciendo educación comunitaria y popular en los territorios respondiendo de manera digna a los impactos del modelo neoliberal. Por lo tanto, la función social de la educación comunitaria le aporta a los diferentes contextos propuestas pedagógicas y metodológicas comunitarias inspiradas en luchas, las cuales dan origen a la organización social y orientan a la lectura crítica de la realidad. Por esto, en la construcción de los sentidos de la educación comunitaria, la comunidad es:

[…] lugar de interrelación permite que lo diverso se empodere en diálogo con lo que nos identifica, pues aquí lo identitario reconoce los lugares de enunciación que traen las singularidades para, en un nosotros, ser conscientes de las necesidades comunes, las cuales implican pensar en acciones para la consecución de los bienes comunes que satisfagan esas necesidades. La construcción del bien común y el acceso a bienes comunes son acciones que solo se conquistan en comunidad; por esto, en el proceso de posicionamiento de lo común, emerge lo comunitario en clave de las acciones ejercidas para la construcción de esos vínculos, valores y propuestas de convivencia que nos permiten reconocer y asumir las diferencias y las particularidades. (Clavijo Ramírez et al., 2021, p. 127)

- Los saberes emergentes de las prácticas educativas de esta Batucada mostraron cómo una acción colectiva puede tener una propuesta pedagógica contextualizada y situada de acuerdo con las necesidades de sus integrantes y del territorio, por ello:

[…] la educación comunitaria tendría como principal apuesta el descubrimiento de lo educativo, lo pedagógico y lo práctico de todo aquello que se forma de manera alternativa y está en contravía de los modelos y la naturalización de las únicas formas de ser y estar en la sociedad, por ejemplo: los proyectos políticos emancipadores, la formación política de la comunidad, las subjetividades instituyentes, el compromiso ético-político de las comunidades, los movimientos sociales, organizaciones barriales, movimientos de mujeres y jóvenes, entre otros. (Clavijo Ramírez et al., 2021, p. 134)

Finalmente, el arte como posibilidad de enunciación muestra cómo las coyunturas políticas posibilitan respuestas desde la movilización y la configuración de nuevos sujetos políticos que tienen la responsabilidad ético-política de conocer y transformar las realidades a partir de sus prácticas sociales y culturales.

Referencias

Cabral, A. (1987). La cultura, fundamento del movimiento de la liberación. Cultura popular Enfoques desde América Latina (28), 60-69.

Clavijo Ramírez, A., Aguilera Morales, A., Torres Carrillo, A., Viasús Poveda, I. K., Sequeda Osorio, M., y Rodríguez Murcia, V. M. (2021). Educación Comunitaria: los inicios de una tradición. Universidad Pedagógica Nacional.

Cuevas Marín, P. (2017). Decolonizar la educación popular resignificar la comunidad. En P. Cuevas Marin, A. Clavijo Ramírez, H. Choachí González, C. P. Castro Sánchez, D. L. Gómez Rodríguez , J. Salcedo Huepa, . . . F. González Santos, y S. M. Torres Rincón (Ed.), Polifonías de la educación comunitaria y popular (pp. 17-29). Universidad Pedagógica Nacional.

Mbembe, A. (2022). Brutalismo. Editorial Planeta, S. A.

Molina Arboleda, F. E. (2021). Círculos de estudio y trabajo pedagógico en la formación inicial de educadores y educadoras. PAIDEIA(26), 285-306. https://doi.org/https://doi.org/10.25054/01240307.3225

Molina Arboleda, F. E. y Palacios, J. (2021). Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana. Universidad Pedagógica Nacional, CIUP.

Palacios Ureta, J. (2018). Diálogo de saberes y sonoridades: La radio como puente para la negociación cultural. En Á. Garcés Montoya (Ed.), Diálogo de saberes, memorias y territorios (1.ª ed., pp. 33–48). Sello Editorial Universidad de Medellín.

Santa Cruz, E. (2005). Cultura popular. En Pensamiento crítico latinoamericano (Vol. I, pp. 101–113).Universidad Pedagógica Nacional. (s. f.). Arte y movilización. https://educacion.upn.edu.co/arte-y-movilizacion/

- Estudiante de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, X Semestre. Monitor de investigación del proyecto DSI 595-22 “Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana” adscrito al CIUP y que fue desarrollado en el 2022. Pertenece al semillero “Educación Popular, Comunitaria y Derechos Humanos”. Maestro del Programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la Corporación Educativa y Social Waldorf ubicada en Sierra Morena. jpavilae@upn.edu.co ↩︎

- Docente-Investigadora de la de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en DDHH, quien a su vez fue Co-investigadora del proyecto “Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana”. ↩︎

- Docente-Investigadora de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Investigadora principal del proyecto “Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos del arte para hacer movilización social y transformaciones de formas de vida cotidiana”. ↩︎

- Desde la educación comunitaria creemos importante la conexión por medio de momentos que den apertura a la sensibilidad, al tacto, la mirada y el abrazo, el conocimiento no es solo teórico, el conocimiento se vive entre los educandos y lxs maestrxs. ↩︎

- Característica de la Batucada Batukilelé, cuando hacen una presentación artística. ↩︎