Vanessa Alejandra Cano Bermúdez1

Diego Germán Romero Bonilla2

Creaciones excriturales y conocimiento situado en “Mi cuerpo es la verdad”

Resumen

En el marco de la convocatoria interna de investigación, con vigencia de 2024, de la Universidad Pedagógica Nacional, presentamos algunos procesos del proyecto de investigación Creaciones excriturales y conocimiento situado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad “Mi cuerpo es la verdad”, desarrollado con énfasis en investigación-creación por el semillero Anamorfosis de la Licenciatura en Artes Visuales. Desde el semillero, dedicado al estudio de escrituras expandidas, memoria y género, indagamos por las formas en que los contenidos del mencionado volumen pueden ser reescritos a partir de la escritura como práctica artística. Para ello, estudiamos el capítulo en profundidad, amplificamos algunas categorías con teoría feminista sobre memoria, interseccionalidad y género, y realizamos laboratorios de creación que vincularon imagen, arte correo, narrativa testimonial y estrategias de escritura expandida como el reciclaje, reensamblaje y mixeo. Esto sucede en una dinámica horizontal de trabajo entre investigadoras, monitoras e integrantes, y la presencia de invitadas expertas que, con sus talleres, nos brindaron herramientas para crear desde otros lenguajes artísticos.

En tanto investigación-creación, este proyecto atiende a los procesos más que a los resultados (work in progress, Cortés y Hernández, 2021). Así, durante el primer semestre, situamos nuestra propia experiencia en unas ventanas de tiempo del conflicto armado en Colombia mediante textos autobiográficos; intercambiamos y ficcionamos ese primer ejercicio mediante el arte, correo y escrituras colaborativas; comprendimos la naturaleza de los testimonios de un amplio espectro de mujeres colombianas y los tradujimos, sensible y respetuosamente, a distintos lenguajes visuales, plásticos y sonoros; y ensamblamos estas creaciones escriturales como un gran texto que da cuenta de las comprensiones de lo sucedido con las víctimas, nuestro lugar como docentes creadoras que reconocen no solo el dolor sino la resiliencia, y el potencial de estas creaciones para ser llevadas y replicadas a escenarios académicos y comunitarios para hacer pedagogía del informe, y, en suma, aportar a la construcción de una cultura de paz.

Introducción

La presente ponencia se deriva del proceso de formación en investigación, Creaciones excriturales y conocimiento situado en el volumen de género del Informe Final de la Comisión de la Verdad “Mi Cuerpo es la Verdad”, desarrollado por el semillero de investigación en escrituras expandidas, género y memoria, Anamorfosis, coordinado por las profesoras Alejandra Cano, como investigadora principal del proyecto, y Diego Romero, como coinvestigador, y las monitoras Ara Rincón, Daniela Silva, Carolina Mendoza, Mónica Quiroga y Sofía Hernández; todas suscritas a la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. El Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica (ciup) apoyó este proceso en la vigencia de 2024.

Este proceso de formación en investigación dio continuidad al proceso de 2022, Excrituras. Experiencias de Género en un proceso de formación en escrituras experimentales, en el que indagamos por la escritura expandida, o excritura, como práctica artística manifiesta en series de operaciones, tácticas y estrategias; para el proceso aquí presentado, nos basamos en los hallazgos y recomendaciones del capítulo de género del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Mi Cuerpo es la Verdad. Experiencias de mujeres y de personas lgbtiq+ en el conflicto armado, que reconstruye la verdad de las víctimas del conflicto armado colombiano. Así, partimos por la inquietud de desarrollar un proceso de formación en investigación-creación con las estudiantes del semillero, en torno al mencionado volumen de género, para aportar a la sensibilización sobre lo sucedido con las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano desde la excritura como práctica artística.

Como anclaje teórico, partimos de nuestra comprensión de la excritura como práctica artística, (Nancy, 2003; Peñuela, 2020; Cano-Bermúdez y Romero-Bonilla, 2022), a las escrituras expandidas (Juanpere, 2018; Krauss, 2002; Cano-Bermúdez y Romero-Bonilla, 2023 y 2024), cruzado con el campo de los estudios de género (Richard, 1996; Scott, 2003 ), más toda la perspectiva de género en relación con la memoria de Jelin (2002) y lo contenido en el volumen objeto de estudio (Mi cuerpo es la verdad, 2022).

Siendo esta una propuesta de formación en investigación-creación, nuestros modos de hacer se basaron en la realización de seminarios, talleres, clubes de lectura, encuentros académicos y conversatorios entre el equipo investigador, las integrantes del semillero, monitoras de investigación, expertas invitadas y comunidad académica. En cuanto a la creación escritural, nos ceñimos a las maneras de hacer que propone la investigación creación (Borgdorff, 2010; Gil y Laignelet, 2014) como productora de conocimiento sensible, así como a nuestras comprensiones sobre la excritura (Cano-Bermúdez y Romero-Bonilla, 2023 y 2024), en las cuales son de gran importancia la escritura por adición tentacular, sampleo y mixeo. De modo que este texto resulta de la combinación, reformulación, mixeo, rescritura y deriva de textos anteriores escritos, como el documento de formulación de esta investigación, informes previos, actas expandidas de trabajo y ponencias presentadas a otros eventos análogos.

Nuestro proceso consistió en reunirnos periódicamente como semillero para leer el capítulo de género del Informe desde una mirada respetuosa, sensible y colectiva para comprender los modos y causas en que se desarrollaron las violencias contra las mujeres y, de este modo, situarnos en nuestro lugar de docentes-investigadoras-creadoras, y reconocernos en estas coordenadas que nos brinda el contexto para orientar nuestros agenciamientos. En paralelo, articulamos estos afectos con laboratorios de creación excritural en los que desplegamos y reconocimos diversas estrategias de escritura para abordar los contenidos del volumen de género del Informe, como memorias biográficas, autoficción, sampleo, mixeo, transcripción creativa de textos, collage, creación de podcast y paisaje sonoro, creación de oráculos, etc. Cada operación y estrategia de excritura parte de la sensibilidad de cada integrante frente al material estudiado y sus conceptos transversales, lo que nos dio como primer resultado el levantamiento de un archivo de gestos de creación, que activamos mediante la instalación de un montaje de nuestras excrituras, más mediaciones y talleres de nuestro proceso para aportar a la apropiación sensible y creativa de este Informe, y situar en el contexto nuestra responsabilidad y compromiso en tanto arteeducadoras con la construcción de paz.

Estudio de informe

Como mencionamos previamente, durante el primer semestre de trabajo nos reunimos para hacer una lectura sensible y respetuosa al volumen de género Mi cuerpo es la Verdad, del Informe Final de la Comisión de la Verdad (en adelante, cv) para excribir o escribir expandidamente. Cabe destacar que la cv se crea luego de la firma de los acuerdos de paz entre la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Puelo (farc-ep) y el Estado colombiano. a la cabeza del expresidente Juan Manuel Santos. Mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, la cv se crea como “un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr)” (Comisión de la Verdad, 2022). Es, entonces, un dispositivo propio de los procesos y negociaciones para alcanzar la paz en escenarios donde la violencia estatal y/o a paraestatal ha vulnerado los derechos humanos de sus pobladores.

Para 2017, doce comisionados, cinco mujeres y siete hombres, asumieron la responsabilidad de “desentrañar el sentido histórico y ético-político de lo ocurrido durante el conflicto armado, mediante el esclarecimiento de la verdad como un derecho y un bien público” (Mi cuerpo es la verdad, 2022, p. 225). Alejandra Miller Restrepo, comisionada para el volumen en perspectiva de género “Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas lgbtiq+ en el conflicto armado”, junto con un equipo de veinte investigadoras, recuperaron 10 864 testimonios de mujeres escuchadas por la Comisión en atención a las demandas de organizaciones de mujeres víctimas y feministas que sostienen que sin sus voces la verdad no está completa. La escucha como metodología, además de aquellas de orden feminista con enfoques anticolonial, antirracista, de género, mujer, familia y generación, interseccional y de conocimiento situado constituyen las aproximaciones interdisciplinares para recopilar sus verdades.

Entre los actores del conflicto armado en Colombia aparecen la fuerza pública (ejército nacional y policía), las farc-ep, el eln y los grupos paramilitares que en ocasiones se aliaron con las fuerzas estatales. De acuerdo con lo reportado en el capítulo, estos perpetraron violencias diferenciadas sobre un amplio espectro de mujeres: mestizas, campesinas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas, muchas de ellas con el signo de una doble discriminación étnica y de género. Además de lo acontecido en tomas y masacres, la experiencia de vida previa y posterior en varios casos estuvo marcada por habitar enclaves cocaleros, el derecho a la propiedad y sus efectos en procesos de reclamación y retorno. El conflicto armado exacerbó la violencia contra las mujeres, es la premisa que da nombre a uno de los apartados del Informe, pues es un hecho que dañar a las mujeres era, muchas veces, una estrategia contra el enemigo, pues debilitaba las relaciones comunitarias y ayudaba a disciplinar moralmente el territorio. Muchas mujeres fueron vistas como enemigas por su activismo político, su liderazgo social o el cuidado del medio ambiente (2022, pp. 33-34).

Tres preguntas orientaron la investigación y la estructuración del capítulo, a saber: ¿Qué pasó? Significados y magnitudes de lo sucedido, ¿Por qué pasó? y ¿Qué pasó con lo que pasó?, interrogantes que recogen hechos y efectos en un horizonte de construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición. El qué pasó parte de un principio de instalación de la guerra “mediante el control de la vida y el cuerpo de las mujeres” (Mi cuerpo es la verdad, 2022, p. 35) para asegurar el control del territorio. Este se materializó en desplazamiento forzado y despojo, traducido en que estas acciones desterritorializaban familias enteras. Además de las violencias acaecidas en sus territorios, mujeres campesinas, negras e indígenas también las vivieron en contextos urbanos de acogida.

Abordamos la lectura desde las categorías memoria, interseccionalidad y género, cotejando apartados del Informe con estos ejes y conceptos derivados. El primer apartado ¿Qué pasó? Significados y magnitudes de lo sucedido con Los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin (2002); ¿Por qué pasó? Dimensiones del Patriarcado con La creación del patriarcado de Gerda Lerner (1990) y Contrapedagogías de la crueldad de Rita Segato (2018); y Qué pasó con lo que pasó? a partir de la interseccionalidad en Superando el análisis fragmentado de la dominación: una revisión feminista descolonial de la perspectiva de la interseccionalidad de Yuderkys Espinosa-Miñoso (2019), Narrativas testimoniales: poéticas de alteridad de Jeritza Merchán (2016). Para estas sesiones aplicamos lectura y discusión colectiva, la creación de herramientas de comprensión de nuestro agenciamiento como una línea de tiempo de eventos clave del conflicto, hitos nacionales (políticos y culturales), internacionales y acontecimientos propios de las vidas de cada integrante del semillero; por otra parte, creamos en Excel una tabla de intertextos en la que relacionamos las narrativas y contenidos del informe, textos tanto teóricos como culturales (literatura, artes plásticas y visuales, televisión, cine, etc.), con el fin de dar cuenta de la pluralidad de textos que asociamos a la lectura del Informe, así como del contexto cultural que rodeó el conflicto armado en distintas épocas.

La lectura sensible, situada y respetuosa del documento implicó para nosotras una experiencia de lectura al modo en que Nancy (2003) refiere la excritura: la lectura colectiva tocó nuestros cuerpos y subjetividades, además, exigió compartir en la juntanza como lugar seguro y de apañe. Como mencionamos en nuestro artículo Signos en proceso. Convergencias entre excrituras e investigación-creación: “El sentido que busca este arrojarse del cuerpo no es el sentido legitimado históricamente, se trata más bien de un sentido marginal, fuera de toda significación, lo que conlleva a nuevas formas de tocar el sentido” (Cano-Bermúdez y Romero-Bonilla, 2024, p. 7).Todo ello, para la creación de excrituras que abarcan una rica tipología de posibilidades pasando por la autobiografía, autoficción y relatos de ficción, mediante operaciones escriturales como arte correo, collage, mixeo, reciclaje, adición tentacular, apropiación, flujo de conciencia, salmodias, creación de cartas oraculares, lo que nos permitió expandir la escritura en diversas materialidades como video, paisaje sonoro, texto alfabético y no alfabético, diagrama, fotografía intervenida e instalación artística.

Aterrizajes de la teoría a la creación escritural

La intertextualidad entre el volumen de estudio del Informe y textos académicos clásicos provenientes de los estudios feministas y de género y de vertientes descoloniales se pensaron desde el inicio como parte de la formación en investigación de las monitoras y estudiantes del semillero. Además de la contribución a la ampliación y profundización en estos discursos, su lectura se vuelve un insumo importante para la creación escritural en tanto reescritura de la teoría y la experiencia que constituyen “Mi cuerpo es la verdad”, que a su vez vinculan tales contenidos con nuestra propia experiencia y huellas del conflicto armado. De este modo, queremos que este apartado recoja las formas que tomó la teoría en algunos de los textos expandidos aquí referenciados.

Para empezar, nos remitimos a El género en las memorias, capítulo del ya clásico “Los trabajos de la memoria” (2002) de la socióloga argentina Elizabeth Jelin. Allí, la autora centra la atención en la performatividad del género en las dictaduras del Cono Sur, particularmente en el caso argentino, traducida en la forma en que las mujeres son mostradas en los medios de comunicación en relación con el parentesco (madre, hija, esposa de, particularmente con víctimas de varones desaparecidos), mientras que los hombres aparecen como portadores de una masculinidad militar. Así, las mujeres encarnan símbolos de dolor y la salvaguarda de los derechos humanos, y los hombres los mecanismos institucionales.

Estas representaciones no son lejanas del caso colombiano, no obstante, la ausencia de la ruralidad y el énfasis en las representaciones televisivas, Jelin argumenta que esa distinción entre unas y otros habla de los impactos diferenciados en los tipos de violencias (torturas, encarcelamiento, desaparición, asesinato y exilio) según el género y la posición socioeconómica. Esto significó la feminización como degradación, y la naturalización de la polarización entre lo masculino y lo femenino. Igual que en Colombia, en la dictadura de los 70 en Argentina, hubo víctimas directas e indirectas, estas últimas, especialmente mujeres, familiares de las primeras, que debieron multiplicar las labores de cuidado y sostenimiento económico.

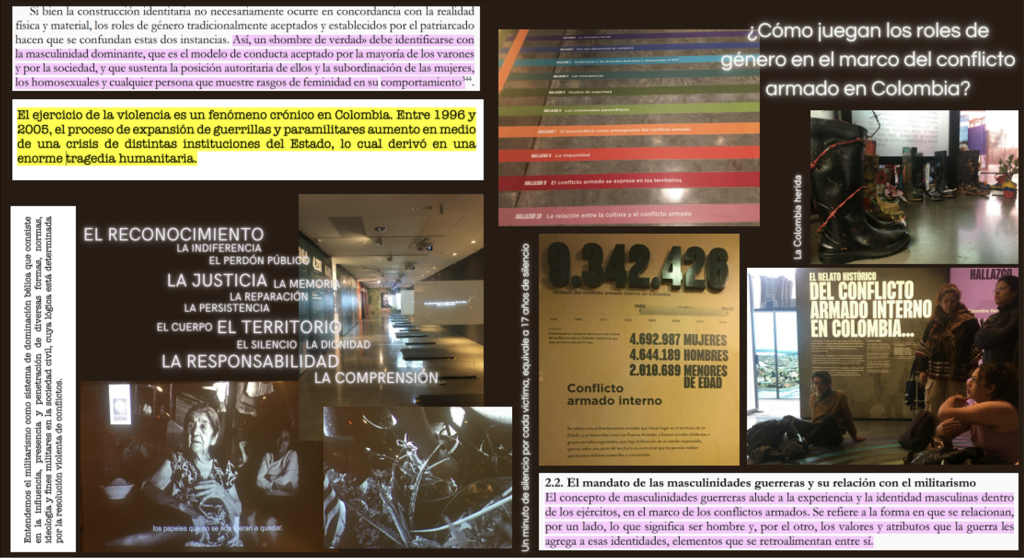

Por su parte, la institución militar asumió la restauración “natural” del orden de género y de los valores familísticos, aparentemente perdidos a causa de “la responsabilidad” de las mujeres “madres de, esposas de” en la desviación de sus parientes contrarios al orden dictatorial. Los efectos de esto se ven en las formas en que se narra ese pasado; por un lado, los relatos de las mujeres se caracterizan por ser íntimos, detallados, la alusión permanente a los vínculos familiares y el corrimiento de la propia identidad en función de los otros. Todo esto también aparece en los testimonios de las mujeres que dejaron sus voces en el volumen.Ahora bien, la relectura crítica y actualizada de Jelin nos permitió reconocer, no solo la inexistencia del campo y de identidades de género en tránsito o no binarias, sino el reconocimiento de cómo los impactos de la violencia en las mujeres impulsan su participación en organizaciones enfocadas en la búsqueda de familiares desaparecidos. Vale decir que el día que abordamos este texto también revisamos el de El género: una categoría útil para el análisis histórico (1996) de Joan Scott como encadenamiento que facilitara establecer relaciones entre género y memoria, asunto que nos tomó toda la sesión, por lo que no se produjo un texto escrito, pero sí un diálogo nutrido en torno a ambas lecturas y sus aterrizajes en las formas en las que aparecen las mujeres y los hombres en el volumen de género del Informe. Sin embargo, en la visita que hicimos a la exposición “Hay futuro si hay verdad. De la Colombia herida a la Colombia posible” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Bogotá), pudimos ver cómo se decantan estos constructos teóricos en la verdad construida por el Informe en relación con el género.

Figura 1. Captura de pantalla de acta expandida a modo de collage del 11 de abril de 2024.

Fuente: Fotografías de Carolina Mendoza.

La Figura 1 da cuenta de cómo las comprensiones sobre la construcción de la verdad de las mujeres en el marco de la investigación que devino en el Informe están atravesadas por impactos diferenciados y la agudización de las opresiones de clase, género y etnia en las mujeres, y la perpetuación del mandato de masculinidad guerrerista en los hombres. En ambos, y en los intersticios de los binarismos de género, se evidencian las formas interdependientes en las que operan tales opresiones, así como las estrategias de afrontamiento desde el cuidado de la vida y la ruptura de los esencialismos de los estereotipos de género.

Otro de los textos clave para la comprensión situada de lo ocurrido con las mujeres colombianas durante más de seis décadas de violencia fue Superando el análisis fragmentado de la dominación: una revisión feminista descolonial de la perspectiva de la interseccionalidad (2019) de Yuderkys Espinosa-Miñoso. Desde Abya Yala como lugar de enunciación y con referencia a los feminismos negros y de color surgidos en 1970 en Estados Unidos como país imperialista, Espinosa-Miñoso propone abandonar género y mujeres como categorías fundamentales para una teoría feminista descolonial por considerarlas reduccionistas. A la luz de la teoría feminista clásica, ambas categorías reproducen la universalidad y plantean la imposibilidad de avanzar en una explicación compleja y en la transformación de la opresión por la presencia de un “racismo del género” que invisibiliza a las mujeres no privilegiadas —racializadas empobrecidas— que pertenecen a un orden heterosexual.

A partir del concepto de interseccionalidad acuñado por Kimberlé Creenshaw en 1989 y retomado por María Lugones (2012), Espinosa-Miñoso busca reconstruir, de la mano de los feminismos negros y de color latinoamericanos y caribeños, indígenas y comunitarios, epistemológicamente, un nuevo marco de comprensión sobre la opresión desde la no fragmentación de sus vectores, sino desde la interdependencia entre género, raza, clase y el régimen heterosexual. La raza es co-constitutiva de la opresión de género (Lugones, 2012) en tanto esta, “basada en la idea de diferencia sexual (como ficción reguladora y productora de materialidad), no trabaja de forma separada y está irremediablemente co-constituida dentro de la matriz de poder, que es moderna y colonial y, por tanto, racista y capitalista” (Espinosa-Miñoso, 2019, p. 274).

¿Por qué fueron las feministas negras las que entendieron ese encadenamiento? Porque lo han padecido históricamente y por ello pudieron introducir la categoría de raza en la teoría feminista. Las feministas blancas y burguesas las producían como mujeres subalternas ocultadas “tanto en la teoría como en la vida política” (Espinosa-Miñoso, 2019, p. 279). Lo opuesto sería una política de identidad como la de las mujeres negras latinoamericanas que entienden la liberación no solo de ellas, sino de los varones negros oprimidos y en la que no hay un olvido de la comunidad.

En términos de producción de conocimiento, se abren dos problemas: la desvinculación con la praxis y que la teorización la hacen mujeres blancas y burguesas que no experimentan la opresión múltiple y con ello se refuerza el pensamiento categorial que desconoce la experiencia. A modo de solución, “el feminismo descolonial propone abandonar la mirada categorial pero no la conceptualización” (Espinosa-Miñoso, 2019, p. 291) en clave de la perspectiva de la interseccionalidad de María Lugones, renombrada por Espinosa-Miñoso como “co-constitución de la opresión” (de raza, género y sexualidad).

Comprender los vacíos epistemológicos y políticos de la teoría, y las respuestas “subalternas” a estos, es clave para entender la incidencia de la juntanza y de todas las iniciativas comunitarias para la regeneración del tejido social dentro y fuera de los territorios afectados por el conflicto. Para acercarnos a la propuesta de Espinosa-Miñoso, dedicamos dos sesiones: la primera, que también coincidió con la actividad en el Centro de Memoria, fue una lectura preliminar en la que se ahondó el 18 de abril de 2024 gracias a una síntesis muy bien lograda por las monitoras de investigación evidenciada en un acta expandida audiovisual que entrelaza los aspectos básicos del texto de Espinosa-Miñoso con los hallazgos del tomo de género y la intertextualidad con experiencias de opresión representadas en la literatura y encarnadas en la historia nacional. Su mejor decantación fue la creación escritural a partir del intercambio de arte postal (Figura 2).

Además de introducir el eje de raza en la interseccionalidad y su anclaje con las matrices colonial, moderna y capitalista, las feministas negras y de color de Estados Unidos que han influenciado los feminismos negros en Latinoamérica y el Caribe, dieron lugar a la teoría encarnada, fundamental para las posteriores conceptualizaciones de conocimiento situado, y a la escritura creativa como forma de teorizar. La escritura en primera persona y poética como la de Audre Lorde y bell hooks son tanto productos artísticos como declaraciones políticas que hemos buscado apropiar para nuestros textos.

Figura 2. Ejercicio de narrativa testimonial.

Fuente: Fotografía de Daniela Silva.

Desde experiencias de trabajo previas en el semillero, habíamos adoptado y trabajado la comprensión de género desde los postulados del ciberfeminismo, en especial, desde Felizi y Zaragoza, en su texto experimental Manifiesto por Algoritmias Hackfeministas (2019). Entendido así, el género es un código que programa los cuerpos para lograr dar funcionamiento a un algoritmo cultural. Por tanto, el feminismo y, en particular el ciberfeminismo como práctica artística y activista, nos aporta para hackear esos códigos y ejecutar de otro modo el algoritmo desde la creación artística.

Ahora bien, teniendo en cuenta esta breve síntesis de lo que fue nuestra primera conceptualización de género y la particularidad de esta propuesta de investigación, nos anclamos a una comprensión de género que dialogue más con la naturaleza de todo lo que ha implicado el proceso de Paz en Colombia y brinde posibilidades para el abordaje del Informe de la Comisión de la Verdad. Por ello, ponemos en diálogo nuestros hallazgos previos con la definición de género propuesta por Joan Scott en su clásico escrito El género: una categoría útil para el análisis histórico (2003).

Pese a ser una teoría angloparlante proveniente de la academia feminista norteamericana, es un referente citado con frecuencia en investigaciones académicas que abordan el conflicto armado en Colombia, especialmente en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Scott complejiza y redunda en lo histórico y lo político, lo cual es bastante importante porque no se reduce a lo dado por hecho o los reduccionismos, sino que sitúa de manera constante el contexto desde donde se hace el análisis y cómo esto no se queda en la abstracción, sino que produce efectos de significado en lo político, asunto clave para nuestro estudio.Scott define el género sin dejar de lado los demás vectores de dominación (raza, clase, edad, etc.) y pese a que no está enmarcada en las teorías de género del feminismo negro que aboga por la interseccionalidad, finalmente se relaciona con esta apuesta. La autora propone una definición de género en dos postulados que se relacionan entre sí, a la vez que son independientes: 1) El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual. 2) El género es una forma de las relaciones significantes de poder. Un análisis que tenga presente la categoría género debe tener en cuenta, a partir de los modos de relacionamiento e interacción social, que el género históricamente ha producido diferencia, basada en la categoría sexo, y esta diferencia ha sido un motivo de jerarquización y desigualdad. Así, se entiende que las formas de dominación patriarcal están basadas meramente en esa zanja creada entre hombres y mujeres por su sexo, lo que produce género y, en adelante, un complejo sistema de diferencias, en donde el grupo dominante son los hombres y las dominadas, las mujeres y todo lo que encarne una diferencia ontológica (personas racializadas, disidencias sexuales, población indígena, etc.).

Esta definición de género comprende cuatro elementos que rastreamos en nuestra lectura del Informe: primero, los símbolos que la cultura dispone para evocar relaciones entre personas, especialmente basadas en el binarismo o en relaciones diádicas. Segundo, conceptos y normas que fijan las significaciones de los símbolos, lo que permite limitar y contener el campo interpretativo. Tercero, la naturalización mediante reduccionismos que perpetúan las diferencias de género, y no permiten contemplar que estas son producto de la cultura. Finalmente, el género se compone de una identidad subjetiva, el paso final de la subjetivación de género, y el modo en que cada época ha constituido representaciones sociales que dividen y producen diferencias de género y, por tanto, desigualdades y opresión.

Con todo esto, para Scott, el género es un campo donde se produce y articula el poder y donde se hace presente lo político. Por su famosa frase, el género produce política y la política produce género, todo esto pone de manifiesto, entonces, que el género no puede ser leído ni analizado desde su propia pureza, sino en relación interseccional con otras fuerzas de dominio.

Así, nos basamos en la articulación de estas dos definiciones: género como texto y género como categoría analítica crítica. Todo esto, para cuestionar, como sugiere Scott, los dados por hecho, las naturalizaciones de las violencias que deben ser estudiadas para luego analizar, desentrañar simbólicamente y, desde la creación excritural, hackear.

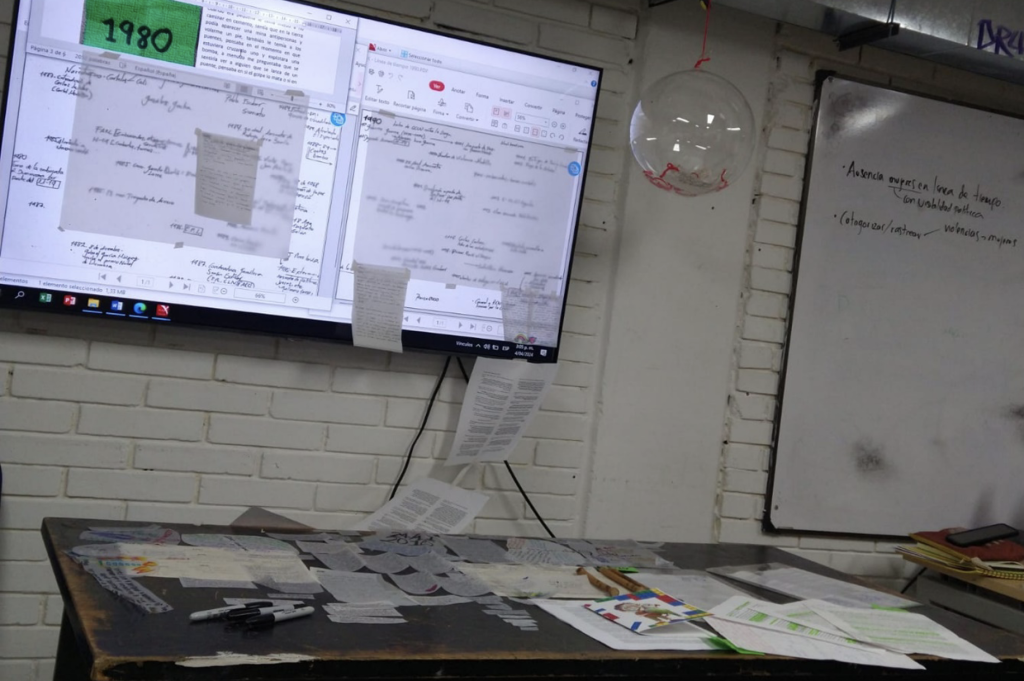

Procesos de creación

El proceso de creación excritural, mediado por la lectura del Informe, se fue dando mediante la realización de laboratorios y talleres de creación, diseñados especialmente por nuestras monitoras de investigación e integrantes del semillero. Podríamos resumir la experiencia en tres grandes momentos de creación. Junto a la lectura del primer apartado del informe, realizamos la mencionada línea de tiempo, para ubicar nuestro trayecto biográfico en estos hechos y, mediante una primera excritura, preguntarnos: ¿dónde estaba yo cuando todo esto sucedió?

El cruce de temporalidades y generaciones nos brindó una riqueza para mapear la experiencia, especialmente de infancia, adolescencia y temprana adultez de las integrantes del semillero, desde donde se fueron fraguando una serie de particularidades: todas (vi)vimos el conflicto armado desde la ciudad, en clases media y baja, mediante la televisión, especialmente desde los canales hegemónicos de televisión privada, es decir, desde una perspectiva ideológicamente sesgada. Esta coincidencia nos permitió determinar que, pese a nuestra distancia generacional (nacidas desde la década de los años 80 hasta la primera década del 2000), la televisión y los medios (radio, prensa y luego internet) fueron nuestra burbuja de ignorancia y tergiversación de lo sucedido.

Con este primer encuentro experiencial, la primera excritura situó temporalidades, caracteres, perspectivas, pero, especialmente, una sensación de culpa por haber estado sumergidas en esa burbuja, así como no haber actuado mientras sucedían los momentos más crudos del conflicto armado, en la década del 2000. Además del enfoque teórico desde la perspectiva de género, nos orientamos desde el apoyo psicosocial, gracias al acompañamiento de Carolina Maldonado quien, desde su saber, nos orientó en las afecciones dadas en este proceso, para entender que la falta de agenciamiento que nos culpabilizaba se debía a la burbuja en la que nos encontrábamos inmersas. Con este saber deviene la toma de postura y el real agenciamiento desde nuestro lugar de creadoras y docentes, que es la razón de este proyecto.

Figura 3. Líneas de tiempo.

Fuente: Fotografía del Semillero Anamorfosis.

De esta primera experiencia reconocemos registros escriturales de la autoficción, la memoria autobiográfica y la creación de personajes de ficción que habitan los lugares de memoria de las integrantes. En estos registros es clara la conciencia de tiempo y lugar, la subjetividad de quien se enuncia (así sea desde la ficción), que refleja ya las intersecciones entre género y clase; el lugar ideologizante de los medios y de instituciones como la Iglesia Católica y la Escuela; la conjunción de hitos de la Cultura Visual con el conflicto, como el ataque a las Torres Gemelas o la transmisión de telenovelas como Betty la Fea. Todo ello construyó, en la infancia o adolescencia de las integrantes, aquella burbuja que, poco a poco, mediante la formación y experiencias de la vida, se fue rompiendo, hasta llegar a la lectura del capítulo de género del Informe Final de la cv en el marco de la investigación.

Otra estrategia derivada fue la de encontrar intertextos que cruzan la experiencia y nos permiten mapear relaciones más complejas entre el modo y perspectiva desde la que vamos creando, así como la cultura visual y las tecnologías de género: noticieros, telenovelas y series de televisión (Yo soy Betty la fea, Los tres caínes, Escobar el patrón del mal, hasta El Siguiente Programa, etc.), documentales, cine colombiano (Los Reyes del mundo de Laura Mora, Los Colores de la montaña de Carlos Arbeláez, etc.), publicidad televisiva (La droga destruye tu cerebro hasta La Mata que mata), música y videoclips (desde Abba Pater de Juan Pablo II hasta El desolvido de Edson Velandia y Adriana Lizcano) y textos de literatura y teoría (Las Guerrilleras de Monique Wittig, El nombre del mundo es bosque de Ursula K. Leguin, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Albalucía Ángel, etc.). Toda esta confluencia de textos nos lleva a mapear la perspectiva desde la cual se vivió cada experiencia, desde dónde y con qué acervo cultural estábamos presenciando el conflicto armado, especialmente en la primera década del siglo; cómo ese entramado intertextual creó una burbuja durante la infancia y adolescencia, pero también cómo desde otros intertextos, esta fue agrietándose para dar lugar a una conciencia del presente y nuestro actual agenciamiento.

El segundo ejercicio excritural, mediado por las monitoras de investigación, consistió en una práctica de arte postal, basado en el artista mexicano Ulises Carrión. Este ejercicio partió de dos condiciones: primero, el intercambio azaroso de las primeras excrituras entre las integrantes del grupo. Cada integrante debía situarse en un momento de la línea de tiempo y, a partir de ahí, elaborar otra excritura a modo de respuesta y ofrenda, todo esto, con el fin de expandir el registro del texto recibido. Al momento de compartir y socializar dicho ejercicio, hicimos un piloto de nuestra gran excritura, una primera instalación de textos, audios, imágenes, en el espacio del aula de trabajo, para, a modo benjaminiano, constelar.

Figura 4. Primer montaje de excrituras.

Fuente: Fotografía del Semillero Anamorfosis.

Del ejercicio de arte postal evidenciamos que, pese a la distancia generacional, nos cruza la experiencia de distancia del conflicto armado mediante los medios y la vida en la ciudad. Dicho cruce de experiencia nos ubica y nos permite establecer diálogos mediante estrategias excriturales como la respuesta epistolar; la cita, reciclaje y mixeo de textos, todas estas estrategias de una escritura colaborativa. Además, logramos identificar la posibilidad de generación de conocimientos situados desde el cuerpo, el género, la infancia, la ritualidad, el continuum de violencias, las masculinidades militaristas, etc.

Una tercera excritura que nutre nuestro archivo de creación es la apropiación de una narrativa testimonial. Guiadas por el texto de Jeritza Merchán, cada integrante escogió un fragmento de texto del volumen de género para, desde estrategias de apropiacionismo textual, re-excribirlo. Este fue el ejercicio más complejo, pues implica tomar, con respeto y veneración, un material denso, complejo y cargado de memoria como los testimonios de las mujeres víctimas para reescribirlo desde alguna estrategia excritural que le dé mayor visibilidad. Entre las estrategias excrituralesdesarrolladas en esta práctica se encuentra la traducción del texto a imagen mediante un collage que aborda el exilio de las mujeres por causa de su liderazgo político durante el conflicto, la calcografía de textos y narrativas con capas de significación para ver los entramados de la masculinidad en estas violencias o la creación de un podcast abordando el fenómeno de la estigmatización de mujeres en el Informe. Cabe destacar, además, que todo este entramado de creaciones excriturales fue apoyado por invitadas expertas, como la artista Carolina López Jiménez, quien nos brindó un taller de escritura viva a partir de su obra Retratos vivos de Mamá; y la investigadora en libro álbum, Ángela Melo, con quien revisamos cómo este medio ha abordado narrativas de conflicto y violencia, y que nos dio herramientas de trabajo mediante el lenguaje visual.

La experiencia de creación excritural suma una red de relaciones de las experiencias de las integrantes del semillero con los testimonios de las mujeres víctimas del conflicto armado, manifiestas en el Informe. Todo ello, además de crear un archivo de textos e intertextos, así como un inventario complejo de estrategias de excritura, materialidades, territorios de experiencia y creación y conocimientos situados, nos ubica en un claro compromiso con la pedagogía de este Informe y la construcción de la paz grande.

Conclusiones preliminares

Toda la experiencia transitada en esos meses de trabajo sensible, investigativo, creativo nos lleva resaltar la importancia que tiene conocer el Informe, especialmente el capítulo Mi cuerpo es la verdad. La lectura colectiva nos apañó frente al dolor narrado y las afecciones suscitadas; el diálogo, la escucha y el acompañamiento del Informe con la mirada del otro, nos fue abriendo caminos de comprensión de lo sucedido. Como lo comentó la profesora Alejandra Cano en la sesión del semillero el día 18 de abril:

El lugar de las narrativas testimoniales, como unos relatos del dolor y de la muerte, es resignificarlos en términos de esperanza, que es mucho de lo que sucede en los relatos, en las narrativas que vemos en el informe. Claro, es doloroso la reiteración de horrores, pero es necesario pasar por esa verbalización y esa construcción para entender qué pasó y para garantizar que no haya repetición, que no haya olvido, que haya reparación y que la Comisión pueda garantizar esos mandatos a los que se comprometen las narrativas testimoniales. (comunicación personal, 18 de abril del 2024)

En consecuencia, más allá del dolor, la lectura del Informe nos invitó a reconocer la resiliencia de las mujeres víctimas del conflicto armado, así como la capacidad de todas las víctimas de:

mantener la dignidad de reclamar el lugar de agentes capaces de transformar las imposiciones armadas y la defensa de los modos propios de existir. Esta multiplicidad de acciones respondió a varios propósitos que no son excluyentes entre sí. Iniciativas que alzaron la voz con lenguajes artísticos, para poner un solo ejemplo, se consolidaron en denuncias de la violencia sufrida y, también, en ejercicios de memoria sobre lo ocurrido. (Sufrir la guerra y rehacer la verdad, 2022, p. 245)

Escuchar, desde la lectura, la voz de las víctimas nos interpeló para entender nuestra responsabilidad y compromiso en tanto arteeducadoras, así como nuestro agenciamiento para asumir el llamado a continuar el legado de la cv. Nos hemos afectado y dolido, nos hemos confrontado y reprochado, pero mediante este ejercicio y mediante la creación hemos encontrado nuestro lugar de agenciamiento y compromiso con el país. Sabemos que este proceso no termina, es una constante reflexiva que nos lleva a desaprender prácticas culturales de la guerra y trabajar en cuáles son nuestros compromisos para la no-repetición, así como la comprensión de la paz grande como valor colectivo.

La lectura desde la juntanza, además de situar nuestro lugar de arteeducadoras, potenció el proceso de creación excritual de cada integrante del semillero, así como una conciencia de su lugar de enunciación atravesado por la interseccionalidad, al cruzar las categorías de opresión que circundan la experiencia propia y la leída en los testimonios de mujeres víctimas; las compresiones sobre lo sucedido fueron llevadas, desde el acto de creación a un lenguaje propio de cada integrante, como ya hemos mencionado: excrituras, fotografía, paisaje sonoro, instalación, podcast, video, etc.; y todo esto recogió y posibilitó un gran archivo de creación, cargado de gestos, imágenes, recortes, fotocopias, manuscritos, fotografías, audios y videos que fueron activados en distintos eventos académicos y artísticos locales y nacionales.

Todo esto, pensado desde la investigación-creación, nos lleva a reconocerla como eje transversal de todo el proceso formativo: laboratorios teóricos, work in progress, sesiones de lectura y ejercicios de creación individual y colectiva. La investigación-creación vista como la potencia del proceso para producir conocimientos sensibles, confronta y subvierte mitos androcéntricos de la creación artística: no es decorativa ni mimética, es una creación situada en su contexto y que aboga por una lógica de la sensación y la afección mediante la presentación escritural de la experiencia. No legitima la figura del genio creador, apolítico y extractivista; la investigación-creación no separa sujeto de creación, celebra la juntanza, el proceso y la horizontalidad, toma postura crítica y se agencia a partir de ella. Juntando todo lo anterior, la lectura sensible del Informe desde categorías de género, memoria e interseccionalidad, produjo, mediante la investigación-creación, excrituras que dialogan con la experiencia, para descubrir nuestro compromiso como docentes.

Referencias

Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en artes. Cairon, 13 (Número Especial), 25-46. Universidad de Alcalá.

Cano-Bermúdez, V. A. y Romero-Bonilla, D. G. (2023). Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. En V. A. Pinilla (Comp.), Trazos y horizontes de la investigación educativa (pp. 45-56). Universidad Pedagógica Nacional, ciup.

Cano-Bermúdez, V. A. y Romero-Bonilla, D. G. (2024). Signos en proceso. Convergencias entre excrituras e investigación-creación. (pensamiento), (palabra)… y obra, (31). https://doi.org/10.17227/ppo.num31-18617

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas lgbitq+ en el conflicto armado. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3482

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Espinosa-Miñoso, Y. (2019). Superando el análisis fragmentado de la dominación: Una revisión feminista descolonial de la perspectiva de la interseccionalidad. En X. Leyva Solano (Coord.), En tiempos de muerte: Cuerpos, rebeldías, resistencias (pp. 273–298). CLACSO, Cooperativa Editorial Retos & Institute of Social Studies.

Gil Marín, F. J. y Laignelet, V. (2014). Las artes y las políticas del conocimiento: tensiones y distensiones. En Creación, pedagogía y políticas del conocimiento: Memorias de un encuentro. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI.

Lerner, G. (1990). La creación del Patriarcado. Editorial Crítica.

Nancy, J. L. (2003). Corpus. Arena Libros.

Peñuela, J. (2020). Excrituras artísticas. El arte colombiano en perspectiva cultural. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Scott, J. (2003). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (Coord.), El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 265-302). PUEG-Universidad Nacional Autónoma de México.

Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo libros.

- Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social (ciesas Occidente, Guadalajara, Jalisco, México), magíster en Estudios Sociales y licenciada en Humanidades (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia). Docente investigadora de la Licenciatura en Artes Visuales y la Maestría en Arte, Educación y Cultura de la Facultad de Artes de la upn. Coordinadora del semillero Anamorfosis. vacanob@pedagogica.edu.co ↩︎

- Licenciado en Educación Artística y magíster en Estudios de Género. Docente e investigador de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Escritor, editor y formador con el Semillero Anamorfosis y la Editorial Benkos. dgromerob@pedagogica.edu.co ↩︎